Une perspective de souverainetés alimentaires

Par Gabriel Leblanc

C’est une expression fréquemment employée pour décrire un ensemble de pratiques propres à la « grande » agriculture. D’emblée, on l’associera souvent aux monocultures, à l’épandage de pesticides de synthèse et à l’utilisation de tracteurs et de machineries lourdes alimentés par les énergies fossiles.

Cette brève explication est relativement juste, mais ne capture cependant pas le concept de l’agriculture industrielle dans toutes ses dimensions. En fait, l’agriculture industrielle est une organisation systémique. Elle induit effectivement certaines pratiques culturales, transformant le champ en un agrosystème simplifié et le rendant facilement opérable par la réduction du nombre de variables à contrôler. Une monoculture, par exemple, est un agrosystème simple : il n’y a qu’une plante à observer et, de cette manière, il faut épandre de façon uniforme les engrais, les pesticides et autres intrants. Une seule machine est nécessaire pour semer son cultivar et une seule autre est demandée pour réaliser sa récolte.

Or, ces pratiques culturales sont une conséquence de l’organisation industrielle de l’agriculture, mais elles ne définissent pas, à proprement parler, ce concept d’agriculture industrielle. Comment se définit-il alors?

L’agriculture industrielle est un système

Pour bien saisir l’agriculture industrielle, il faut s’imaginer une usine dans laquelle on retrouve différents départements, tous orientés vers la production d’une marchandise en particulier. L’usine compartimente différents postes de production de manière à accroître son efficacité. Elle se décompose telle une « chaîne » de production, où les « maillons » de cette chaîne représentent autant de départements nécessaires à la fabrication du produit convoité. L’item en production ira d’un maillon à l’autre, jusqu’à ce qu’il atteigne sa version finale. De façon plus abstraite, cette chaîne forme un système, c’est-à-dire un ensemble dont les éléments sont coordonnés par un but déterminé. C’est une « division du travail » exacerbée.

L’agriculture industrielle consiste donc à reprendre l’usine et à appliquer les principes de ce système au secteur agro-alimentaire et dont le but déterminé est la production d’une marchandise alimentaire.

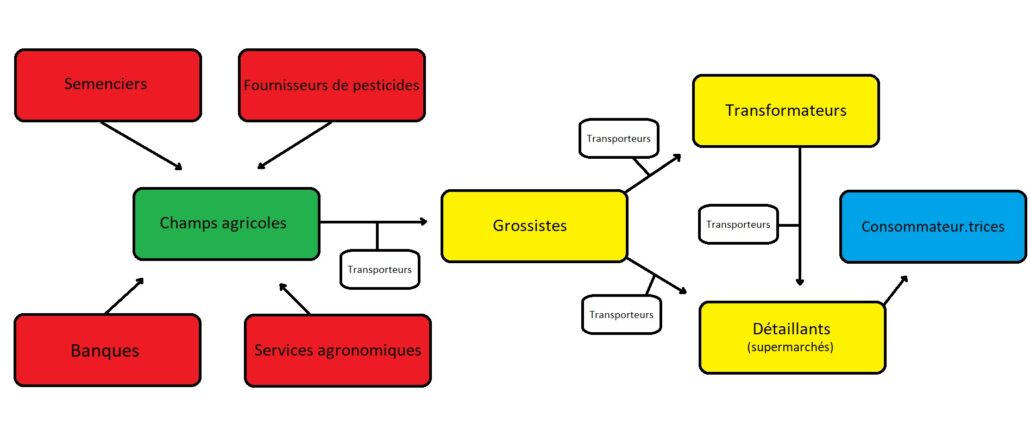

Sur cette image, chacune des cases représente (non exhaustivement) les différents départements de l’usine. On remarque un certain détachement de la production et de la consommation : en régime industriel, le lien entre l’aliment et la personne nourrie est indirect, c’est-à-dire qu’une série d’étapes s’inscrit entre les deux. En rouge, on retrouve quelques fournisseurs d’intrants, comme les semenciers, les entreprises agro-chimiques, les services conseils et les banques. Nous pourrions aussi y ajouter les producteurs d’engrais et de fertilisants, les programmes de financements gouvernementaux, etc. Dans une usine de meubles, par exemple, elles représentent les « matières premières » de la production, comme les vis, le bois, les outils, etc.

En vert, on retrouve les producteur.trices agricoles, qui s’approvisionnent de ces différents intrants pour faciliter la culture. Éventuellement, pour accéder aux consommateur.trices, les aliments circulent vers les étapes subséquentes.

En jaune, on retrouve les départements de la « mise en marché », c’est-à-dire les grossistes, les transformateurs et les détaillants. Ceux-ci sont composés d’entreprises privées, parfois multinationales, qui se retrouvent de moins en moins nombreuses à occuper ces maillons, malgré les profits grandissants. Pour le secteur de la production porcine, par exemple, on ne retrouve qu’une poignée « d’acheteurs en gros », comme Olymel, Shur-Gain ou Sollio. Le secteur laitier est quant à lui monopolisé par les Agropur, Saputo et Parmalat. En horticulture, ce sont des entreprises comme Bonduelle ou McCain qui dominent le secteur.

Cette section de la chaîne de production agro-industrielle est désormais l’affaire de géants agroalimentaires et cela a des répercussions significatives sur l’adoption de pratiques culturales (sur le mode de production) et sur les manières de redistribuer l’aliment, qui se font trop souvent au détriment de l’environnement. Lorsque l’aliment est entre leurs mains, par exemple, rien ne garantit que celui-ci sera redistribué sur les marchés locaux : il aboutira plutôt là où les profits existent.

Et finalement, tout au bout de la chaîne, on retrouve les consommateur.trices, dont le plus proche lien avec l’alimentation est le supermarché, qui s’érige en façade immense comme pour masquer ce qui se trouve derrière lui.

Les monocultures : une conséquence de l’agriculture industrielle

Dans un système de production agro-industrielle, les cases en jaune (et particulièrement les grossistes) jouent un rôle immense dans l’adoption de pratiques culturales par les agriculteur.trices. L’objectif du grossiste (l’acheteur en gros) est d’accéder à des aliments en vue de les distribuer vers ses transformateurs et détaillants. Ils sont à la recherche des meilleurs prix et, ce faisant, n’achèteront qu’à condition de pouvoir remplir des semi-remorques. Ils doivent donc se tourner vers de « gros » producteurs capables de remplir leurs aspirations, c’est-à-dire des producteurs ayant accédé à des économies d’échelle.

Économie d’échelle :

En agriculture, elle correspond à la capacité que possède une entreprise agricole de réduire son coût de production unitaire (baisser le coût de production d’un aliment) en augmentant ses volumes de production. En bref, plus on produit en gros volumes, moins l’aliment coûtera cher à produire.

De plus, se comptant en nombre toujours restreint, ces grossistes finissent par se regrouper en oligopsones, voire même à devenir des monopsones (tout le soja amazonien, par exemple, n’est acheté que par une seule entreprise multinationale, à savoir Cargill). Pour l’information, « oligopsones » et « monopsones » sont l’équivalent de l’oligopole et du monopole, mais dans la sphère des « acheteurs ». Étant peu nombreux à être en position privilégiée d’acheter les productions, ils peuvent imposer leurs conditions d’achat aux producteur.trices : il faut des semi-remorques pleines pour rentabiliser au maximum le transport de la marchandise alimentaire; les aliments doivent être le plus uniformes possibles; etc. Ils dictent comment les aliments sont produits et comment ils sont distribués.

Or, pour accéder à ces économies d’échelle, les producteur.trices organisent leurs productions en monocultures de manière à en simplifier la gestion et à réduire le coût unitaire des aliments produits. Ainsi seulement, ils sont en mesure de répondre aux exigences des grossistes et donc d’inscrire leurs activités dans la chaîne de production agro-industrielle. C’est la raison pour laquelle on entendra parfois que les agriculteurs ont les mains liées aux grandes entreprises.

L’usine cherche à simplifier au maximum ses productions. Dans Les temps modernes de Charlie Chaplin, par exemple, on voit l’ouvrier installé devant un convoyeur, réduit à réaliser une tâche aliénante, celle de serrer des boulons répétitivement : l’agriculture industrielle cherche à reproduire cette façon simplificatrice de fabriquer la marchandise et à créer une agriculture opérationnalisée (qui appelle à une série d’opérations simples) : semer une seule variété de semence avec un semoir standardisé, épandre les intrants qui permettent à la plante d’obtenir les rendements visés, récolter la production agricole. La monoculture est donc cette simplification exacerbée, la conséquence d’une production calquée sur l’usine : si une seule variété de plante habite le champ, il ne suffit que d’opérer certaines actions pour arriver au résultat escompté. Comme à l’usine, on cherche à simplifier la production pour qu’un temps de travail minimal y soit consacré, réduisant donc le coût de la fabrication marchande, transformant l’agriculteur en opérateur et le champ en département de l’usine.

Réfléchir l’autonomie alimentaire autrement : les souverainetés alimentaires

L’illustration présentée plus haut permet de constater qu’un détachement entre la production et la consommation alimentaires s’opère en régime industriel. Dans les faits, le producteur et le consommateur ne sont que lointains voisins et leur relation est escamotée par une série d’étapes ou d’intermédiaires.

L’autonomie est cette faculté d’agir librement : comment alors créer un système alimentaire autonome si la relation producteur-consommateur est organisée par des entreprises dont l’objectif premier n’est pas guidé par l’alimentation, mais par l’intérêt pour le gain pécuniaire (raison fondamentale de l’existence de l’entreprise sous le capitalisme)? Le producteur est-il vraiment « libre » de vendre localement lorsqu’il perd le contrôle de sa production aux mains d’entreprises qui lui dictent, finalement, comment produire? De la même manière, l’individu est-il véritablement capable d’affirmer son « choix libre » lorsque la palette d’aliments lui étant offerte est organisée par ces entreprises?

Au risque d’imposer la répétition, l’autonomie est la faculté d’agir librement, c’est-à-dire de façon « souveraine ». L’autonomie alimentaire, en tant que concept collectif, implique donc qu’elle soit soutenue par une population souveraine, maîtresse de son organisation et de la construction de ses réseaux de distribution. Elle demande qu’une communication directe soit instaurée entre les actes de production et de consommation : persister à garder cette relation rompue n’a donc rien d’autonome au sens propre. L’autonomie alimentaire telle que mise de l’avant actuellement est une version galvaudée de l’autonomie, puisqu’elle exige encore que ces entreprises s’imposent entre les personnes qui mangent et l’aliment. C’est la raison pour laquelle la notion de « souveraineté alimentaire » apparaît plus englobante, plus juste, et qu’elle capte de façon plus substantielle cette nécessité de se doter d’un système local de production et de consommation alimentaires.

L’autonomie alimentaire, pour être souveraine, devrait donc appeler à réduire le nombre d’intermédiaires qui se trouvent entre celle ou celui qui mange et la personne qui produit. Plus encore, elle appelle à les autonomiser, donc à les rendre garants de l’alimentation collective. Nous nous approcherons ainsi d’une souveraineté alimentaire lorsque la vente directe aux consommateur.trices, dans des circuits courts de distribution, constituera le dessein de nos politiques publiques. Ces dernières doivent donc miser sur l’augmentation du nombre de fermes, de façon à faciliter la création des liens entre production et consommation. De plus, les intermédiaires doivent être administrés par les communautés, en étant aussi multipliés (donc en faisant contre-courant à la tendance actuelle de la « monopolisation ») et gérés coopérativement. Pourrions-nous considérer d’instituer des centres locaux de transformation alimentaires sous forme de coopératives, connectés aux producteur.trices s’en trouvant près, de façon à alimenter localement (des aliments locaux pour les populations locales) les territoires? Dans une perspective de (re)vitalisation des régions, il s’agirait effectivement d’un scénario prometteur.

En bref

Or, l’agriculture industrielle est plus qu’un ensemble de pratiques culturales, que des monocultures, par exemple. Il s’agit d’un système relativement complexe, avec ses acteurs et ses forces en présence qui organisent, finalement, la façon dont nous consommons et produisons. En fréquentant le supermarché alimenté par ses grossistes, on se retrouve à avoir les pieds dans un de ces « maillons » de la chaîne de production agro-industrielle, autant que lorsque nous visitons un grand champ de maïs. Comprendre ce système, l’analyser, nous permet de mieux constater où il faut agir pour bâtir nos souverainetés alimentaires. De plus, il ne s’agit pas d’un état de fait, de quelque chose qui aurait toujours existé et qui doit rester : il s’agit d’une construction capitaliste de nos rapports à la production, organisée de manière à permettre à quelques joueurs (de moins en moins nombreux, doit-on répéter!) d’accumuler les profits et de capitaliser sur ce besoin fondamental qu’est l’alimentation. Vouloir ériger une « autonomie » alimentaire sur ses fondements nous mène forcément à reproduire certains dommages qu’il occasionne. Il est de mise de le regarder d’un œil critique et d’entrevoir les souverainetés alimentaires comme systèmes véritablement nourriciers, comme cadre à la construction collective de sociétés autonomes, libres et souveraines.